12月13日(月) 古代人に思いをはせて-2-

子どもたちの世界は、いつも新鮮で、驚きと感動にあふれています。私たち大人は、残念なことに澄みきった洞察力や美しいもの、畏敬すべきものへの直感力を鈍らせがちです。場合によっては、すっかり無くしているかもしれません。

子どもたちに生涯消えることのない 『神秘さや不思議さに目を見張る感性』 を与えてほしいと強く願う気持ち、それは私の尊敬する人物の一人、レイチェル・カーソン氏との出会いによるものでした。生まれつき備わっている子どもの新鮮な感性を保ち続けるには、この世界をよろこび、感動を分かち合ってくれる大人が少なくとも一人は必要なのだそうです。

「知る」ことは「感じる」事の半分も重要ではない、私は強くそう考えています。

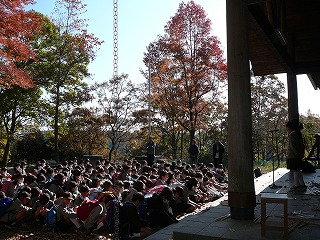

さて、今日は山の家での体験学習について紹介します。私が担任する5年生の子どもたちは、 「古代人に思いをはせて・・・」 と言うテーマに沿って今年1年間の山の家学習を進めてきました。魚のすり身を練って焼いた竹輪作り、青竹から器やお箸を作る活動、古代食の潮汁をいただくなどさまざまな活動をしてきました。今回は5年生最後の山の家学習。紅葉の美しい大自然の中、火おこしを体験するという内容でした。

|

二通りの火おこしの方法を体験しました。

一つ目は、棒を使った摩擦熱による古代式の火おこし、

二つ目は、火打ち石と火打ち金をつかった江戸時代式の火おこしです。

開始から45分、大奮闘の末、全24グループの中から最初の一グループが火おこしに成功しました。

これに勇気づけられ他のグループもいっそうがんばり、次々と火おこしに成功していきました。

苦労の末、メラメラと火が燃え上がった時のあの興奮とうれしさにあふれた様子は大変印象的でした。

火おこしは苦労を伴う体験でした。苦労の体験学習と言えるかもしれません。

でもこの活動をしたことで、古代の人々が感じる 「火を大切に思う気持ち」 に少し近づけたように思います。

現代なら数秒で手に入る火、でもそれは、古代から脈々とつづく人類発展の末に手に入れたものであることを実感した様子でした。

子どもたちが出会うあらゆる出来事が、やがて知識や智恵をうみだす種であるとしたら、感受性はその種をはぐくむ土壌です。小学校時代はまさにこの土壌を耕すときと言えるでしょう。美しいものを美しいと感じる感覚、未知なものに触れたときの驚きなどがひとたび呼び覚まされると、次はその対象についてもっと知りたいと思うようになります。事実を鵜呑みにさせるのではなく、子どもたちが知りたがるような道を切り開いてあげることの方がきわめて大切である、そう信じてこれからも子どもたちと過ごしていきたいと思います。

遠い将来子どもたちが小学校時代を振り返ったとき、この日の活動が心温まる思い出としても残っていますように・・・・・・。

五年生担任 稲光千賀子