授業紹介 1月号 ― 図画工作科 【5年生「未来都市」】

図画工作科 研究と実践

【5年生「未来都市」】

授業者 図画工作科 田中 聖子

今回の授業は、5年生の「未来都市」について取り上げます。この「未来都市」は、毎年行われる美術展の5年生の作品テーマになり3年目となりますが、児童が製作に大変意欲を持ち、楽しみにしている課題のひとつです。

|

|

|

2008年度美術展での「未来都市」 |

<本課題の目当て>

•カッターを自由自在に使うことができる。

•未来にあるといいなと思う建物を想像することができる。

•作りたい形を平面の紙素材から立体にすることができる。

•建物の形や色にこだわって製作することができる。

1 .導入

まず、現在の建物の写真をプラズマテレビに映し、どんな建物があるのかを知ることから始めました。建築家でもあるフンデルトヴァッサーが、建築を人間が持つ皮膚の1つとして捉え、「自由でなければならない」と言った言葉を通し、児童たちも住みたくなるような設計をしてみようと呼びかけました。実際に、設計に携わる方からお借りした模型なども提示し、作りたい建物の形のイメージを膨らませました。

2 .素材の扱いについて

次に、素材についての基礎的な知識について指導しました。

扱う素材は、A3の2ミリ厚と3ミリ厚のスチレンボードとケント紙です。

スチレンボードは、紙と紙の間に発泡スチロール素材がはさんであるものです。その特徴を活かし、カッターで紙の部分を一枚だけ切らずに残すことにより、のりしろを作らずに立体にしています。また、接着剤はカネダインを使用し、のりしろを作らないたいこばりの方法を指導しました。

3 .アイデアスケッチ

アイデアスケッチは、立体のイメージをさせるため、建物の正面、横、後ろの3面を描かせました。建築の雑誌や写真集、マンションの広告などを持ってきて参考にしている児童もいました。

4 .製作 ― 建 物を建てていこう―

|

|

児童一人ひとりに与えられる土地の面積は、 20cm× 20 cm。その中に建物を建てることになります。その土地の大きさは、最初は意外に小さいと感じたようでした。実際、建物を作り上げていくうちに、まだ建てられると建物を増やしていく児童もいました。また、1つの建物にこだわり作り上げた児童は、完成した作品が大きくでき上がったと 20 cm四方の土地面積に驚いていました。この「未来都市」を課題にした初年度は、土地の中央に4 cm 幅の道を作り、道の形は十字や T 字型、カーブを描いたものでも自由にさせました。作品同士を並べることで必ず道が通るように設定しました。作品展示は児童にさせました。その際に、道が通るようにすること、お互いの作品がよりよく見えることの2点を考えながら展示させました。その点では、道をつけさせたことは有効でしたが、道があるために建物自体がやや控えめな作品になり、建物の形にこだわるというよりは、道以外の土地にできる建物を考える課題となりました。このことから、今回は決められた道をつくることはせず、土地に全体に建物を建てられるようにしました。

|

友達同士で土地を連結して作品を繋げる計画をし、お互いに形や色の確認などコミュニケーションをとりながら製作を行っている姿もあります。スチレンボードをさしこみの方法で建物の壁を作っている児童もいます。冬休みの間に、作品を引き立てる様々な材料を集めていたようで、より完成度を高めています。 |

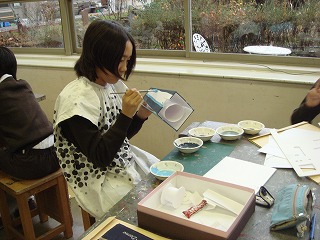

最後に、建物に色をつけ完成です。紙素材のため、水で溶く水彩絵の具で塗ると作品が反ってしまうため、絵の具の濃さに気をつけながら塗っています。

平面から立体になることの面白さを感じながら、それぞれの土地に建物が建ち始めました。

いよいよ「未来都市」の完成です。

|

NDトピックス 【本校の美術展について】 |

|