授業紹介 1月号 ― 理科 参観授業「虫めがね(凸レンズ)の秘密」

|

〈子ども達から不思議やおどろきをひきださせる ことを大切にする〉

この日のめあては、3つです。1つ目は「虫めがねのひみつ」、2つ目は「レンズの利用」、3つ目は「身近にあるレンズについて」です。 |

||||||||

|

〈虫めがねのひみつの話〉

資料などによると、虫めがねは今から2700年~2300年前にイラクや中国、西洋などで祭壇の火を起こすための道具としてつくられたそうです。

|

||||||||

|

〈レンズの種類〉 次に、レンズの種類について尋ねました。子ども達が使っているレンズは真ん中がふくらんでいます。凸レンズという言葉を知っていました。また、真ん中がへこんだ凹レンズという言葉も知っている児童もいて感心させられました。 |

|||||||

|

〈レンズの利用〉 3つ目は身近にあるレンズについて考えました。子ども達にとっては少し難しいようでしたが、ヒントを与えるとビー玉や葉の上にできる水玉などの意見が出ました。ビー玉と意見が出たところでクラスの子ども達全員にビー玉を配り、虫めがねの代わりになるかを確かめました。ビー玉を配り終えると、さっそくレンズ代わりに教科書を覗き込んだり、ビー玉を通して遠くを覗いたりしていました。

|

|

|||||||

|

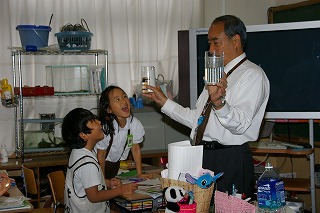

最後に金魚鉢やコップもレンズの働きをすることを伝え、実際に コップに水を入れて見せてまわりました。子ども達からは、水がレンズの代わりをすることに驚きの声があがりました。 |

|||||||

| ノートルダム学院小学校の理科部では、発展学習としてこのような授業にも取り組んでいます。理科の不思議や楽しさをたくさん学んでもらいたいと思い、日々子ども達と一緒に前に進んでいます。 |  |

|||||||

|

|

|

|||||||