授業紹介 7月号 ― 理科 公開授業「ダンゴムシ」

|

〈子ども達から不思議やおどろきを引き出すことを 大切にする〉

3年生の子ども達は、「チョウを育てよう」の単元を通して、モンシロチョウの一生について学びました。モンシロチョウのからだの変化は、たまごから幼虫、さなぎの時期を経て成虫に育ちます。また、モンシロチョウだけではなく、アゲハのからだの変化についても同時並行して取り組みました。アゲハの一生もモンシロチョウと同じようにたまごから幼虫、さなぎ、そして成虫へと変化し、次の世代に子孫を残すためにたまごを産み、このサイクルがずっと続くことも学びました。

6月12日(土)は、入学希望者対象の公開授業でした。私は、3年10組の児童に「ダンゴムシのひみつ」について授業をしました。今回のめあては「ダンゴムシは今まで習ってきたチョウの仲間と言えるか」です。 |

||||||||

|

〈ダンゴムシの話〉

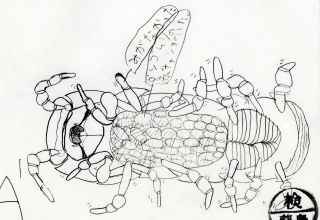

私は、子ども達の意見から、「なぜダンゴムシは暗いところや石の下にいるのかな。」と聞き返しました。何人かの発表のあと、A君から、「日光が嫌いなんや。」との答えにクラスのみんなは納得の顔。次に、「ダンゴムシのご飯は何かな。」との質問には、「落ち葉。」や「枯れた葉。」「虫の死骸。」などの答えが出されました。「なぜコンクリートやブロックの上にもいるの。」と次の質問を出しました。これには、子ども達もなかなかよい意見が出ず困っていました。そこでヒントとして、ダンゴムシは、エビやカニの仲間で、かたい殻がダンゴムシの体を覆っている姿を考えさせました。 「そうか、からだを作るために必要なんや。」「カタツムリと同じや。」との子ども達の意見にみんな納得。 |

||||||||

|

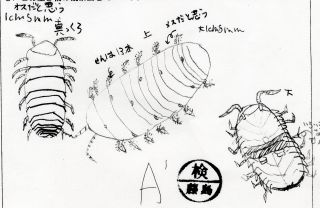

〈ダンゴムシの足の数〉 子ども達がダンゴムシについて少し理解したところで、「ダンゴムシの足の数を教えて。」と聞くと、「6本。」「8本。」「10本。」「14本。」「16本。」などとたくさんの意見が出されました。 子ども達は、モンシロチョウの幼虫の足の数(16本)や成虫の足の数(6本)と勘違いしているようです。

|

|||||||

|

〈双眼実体顕微鏡の利用〉 ダンゴムシの足の数を確認するには、子ども達がダンゴムシを観察することが一番です。私は、一人ひとりにペットボトルのふた一つと、前の授業時にティッシュペーパーやコットン、10円玉の表などを観察した「双眼実体顕微鏡」を一台ずつ配りました。さっそく子ども達は、ペットボトルのふたを顕微鏡を使って覗き込んでいました。これも楽しそうでした。 子ども達みんなが顕微鏡の使い方の復習を終えたところで、カップに入ったダンゴムシを列ごとに1個(カップの中にはダンゴムシが8~10匹)ずつ配り、中のダンゴムシを1匹ペットボトルのふたの中にとって観察させました。 「すごい、大きく見える。」「触角が見える。」「複眼が見える。」「足に毛が生えている。」などの声があちらこちらから聞こえてきます。 |

|

|||||||

|

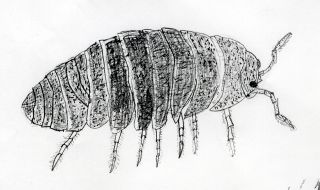

十分観察したあと、「ダンゴムシの足の数は何本?」と再度聞き返しました。今度は「14本や。」と何人もの子ども達から答えが返ってきました。本日の学習のめあてである「ダンゴムシは、チョウの仲間の昆虫ですか?」と尋ねると、「ちがう、昆虫じゃない。」「足の数が多すぎる。」「からだのどこがどこか(頭・むね・はらの3つ)見分けがつかない。」と次から次へと意見が出され、ダンゴムシは「節足動物(甲殻類)」の仲間で、「昆虫」ではない、ということにクラスのみんなが納得してくれました。 この後は、顕微鏡を使って「ダンゴムシ」のスケッチを描きました。 |

|||||||

| ノートルダム学院小学校の理科部では、発展学習としてこのような授業にも取り組んでいます。理科の不思議や楽しさをたくさん学んでほしいと思い、日々子ども達と一緒に前に進んでいます。 |  以下は、子ども達がスケッチした図を紹介します。 以下は、子ども達がスケッチした図を紹介します。 |

|||||||

|

|

|

|||||||