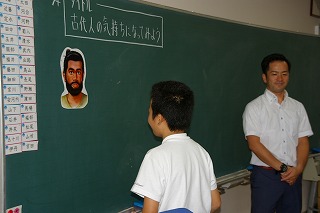

授業紹介 クローズアップ 10月号 社会科 「古代人の気持ちになって考えてみよう」

社会科担当 松谷如雪

社会科部研究テーマ

『対話の広がる授業作り~?が隠れた資料提示を通して~』

本校では、5年生の9月後半から歴史学習を始めます。今回はその中で、古代を扱います。

歴史を学ぶ姿勢として、「過去を学んで、未来を生きる」という捉え方があります。歴史の出来事や偉人から学び、自分の生き方を考えていく言葉だと私は理解しています。そうした偉人の気持ちに寄り添うために、今年度は、授業の中に主人公を登場させています。

織田信長であったり、聖徳太子であったり、様々な主人公を登場させていくつもりです。

今回は、古代に生きた「古代人くん」です。

古代人くんの気持ちになって、本時を進めていきます。

『古代人の気持ちになって考えてみよう』

まず、わらを提示します。全員に目を閉じさせて、匂いと音で提示されたものが『わら』と気づくか試してみました。

「何かくさい」

「さわさわって音がする」

昨年、5年生は稲刈りを経験したのですが、すぐには分からないものです。しかし触らせてみるとすぐに『わら』と気づきました。触覚の敏感さに驚かされました。

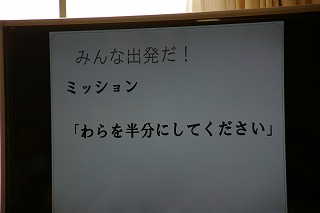

次にミッションを与えます。ミッションは

わらを半分にしてください

ただし条件を付けます。古代人くんの気持ちに寄り添うのですから、【古代人くんが使用できるものしか使えない】ことになります。条件を伝えてから、2人1組でこの課題を考えさせました。机の角も、机という文明の利器なので使えません。子ども達は、互いに相談しながらこのミッションに挑みます。

|

| 中にはこんな子も・・・ |

|

| なかなか半分にならない『わら』に四苦八苦しています。 |

| 古代人くんにも聞いてみました。 |

|

| 答えてくれる訳がありません。 |

「先生、これ切れない」

「なんぼ引っ張っても無理だ」

そんな中でこんなつぶやきが

「手だけじゃ無理」

「石とか使わんと無理」

子ども達に聞いてみました。

「えっ石があったら『わら』は半分にできるの?」

「絶対にできる」

確かめるために、屋上に行き、石を使って『わら』を半分にできるか試してみました。

この時も子ども達は、試行錯誤しながらこのミッションに挑んでいました。

するとあちらこちらから、

「先生、半分にできた」

「石を使ってごしごししたら切れたで」

などの意見が出てきます。切れないペアも、切れたペアにアドバイスをもらいながら検証を進めています。

その後教室に帰り、どうやったら『わら』が半分になったかを確認しました。石でこすったという意見が多かったのですが、中には、「チョップで半分にした」「ひたすら2人で引っ張った」などの意見も出てきました。

意見が出終わったところで、こうして人類が形を整え使用した石が「打製石器」であることを確認しました。

「石ってめっちゃ大切やん」

こんな声がちらほら聞こえてきました。

この授業のねらいは、道具を使用することによって、人類が発展してきたことを理解させることです。古代人にとって、身近な道具は「石」でした。その石を打ちつけ削り「石器」という形にして、人類は歴史を紡いできたのです。

実際に古代人と同じ条件で物事を考えることによって、道具の大切さに子ども達は気づいたのではないでしょうか。

これからも、歴史上の人物の気持ちを考えさせる授業を、続けていきたいと思っています。

|

<< NDトピック >> 今回の授業を行うにあたり、石器の作り方を調べてみました。黒曜石を打撃して削っていくようです。インターネットの動画を見るといとも簡単に削っているので、私も通販で黒曜石を購入し、近所の河原で削ってみました。午前中いっぱいやってみたのですが、これが全く削れません。どうやら石の打撃角度の調節など、色々なコツがあるようです。黒曜石は残念ながら、我が家の押し入れの肥やしになってしまいました。 本校は、『山の家』という課題活動施設を保有しています。5年生の学習テーマは「古代人に思いを寄せて」です。11月の山の家学習では、火打石を使用して【古代人バーベキュー】と称する火おこし体験を行います。この火打石で火をつける難易度は相当で、今から子ども達がどんな表情をするのか楽しみです。石は便利ですが、その扱いにはかなりの練度が必要です、そのことを子ども達に実感として感じて欲しいと思っています。私のように・・ 本校の社会科では、様々な体験を通して、子ども達の考える力をこれからも育んでいきたいと考えています。 |