教育の特色

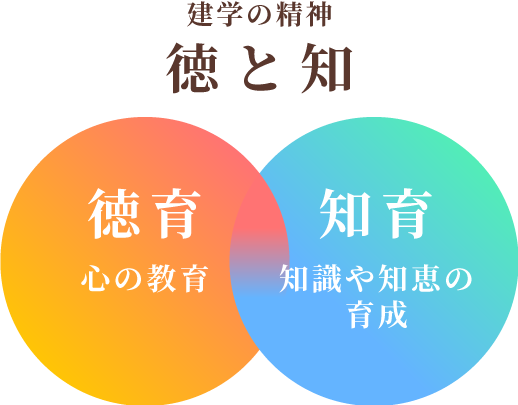

ノートルダム学院小学校は、「徳と知」を建学の精神としています。

小学校の6年間は、人間の土台を作る重要な時期です。

私たちは、大切なお子様をお預かりし、徳育と知育の両面から、バランスのとれた人間を育てることをめざしています。

祈りに始まり、祈りに終わる

ノートルダム学院小学校での一日は、祈りに始まり、祈りに終わります。

胸の前で十字の印を切り、手を合わせて静かに祈ることによって、人智を超えた偉大な存在を前に謙虚になる。心を落ち着け、自分は何者か、何のために生まれてきたのか、世の中のために何をするべきかに思いをはせる。そこに、祈りの大きな意味があります。

低学年のうちは、お祈りの意味をよく理解しないまま祈りを唱えている子もいるかもしれません。しかし、頭も心も柔らかい低学年のうちから祈りを習慣化することで、いつか血となり肉となり、その人その人の人間性を形作っていきます。

卒業後、何年経っても祈りの言葉を覚えている、祈ると心が落ち着く、社会人となって辛いこと、悲しいことがあると、学校のお聖堂(おみどう)で手を合わせてお祈りをしたくなるという卒業生は少なくありません。それぞれの心の中に、祈りが根付いているのです。

学校教育で大切なのは、学問だけではありません。目上の人を敬うこと、人の話をよく聞くこと、人と共に協調し、他人を思いやる心や感動する心など、人としての基礎基本をしっかり育てます。

基礎となる確かな学び

ノートルダム学院小学校には、確かな学びにつながるたくさんの仕掛けがあります。

PBL (Project Based Learning)

覚えるだけの教育から、自分で考える教育へ

全学年でPBLを導入し、覚えるだけの教育から、考える教育への転換を図っています。

一人ひとりが仲間とともに思考力を高めていくことで、中学・高校・大学およびその先でも、さらに成長できる土台作りを進めています。

また、考える力を育てることは、子どもたちが将来自立して、自分の力で生きていくために大変重要ですが、基礎的な知識や学力がなければ考える力も育ちません。そのため、知識を育てる教科指導も大切にしています。

教科担任制

深い学びを提供し、子どもの可能性を引き出す

本校では教科担任制を実施しています。より深い学びを提供できるだけでなく、多くの教員が関わることで、子どもたちの可能性を発見し、伸ばすきっかけを増やすことができます。また、多くの目で児童の学びを見守ることができます。

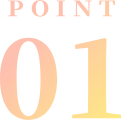

1年生から、音楽、図工、体育、英語、宗教などは、原則専門知識を持つ専科教員が担当し、豊かな感性と創造力を育てます。3年生からは国語・算数・社会・理科、さらに5年生からは家庭科も専科教員が担当するほか、習熟度別算数がはじまります。

※学年の状況や発達段階により、専科となる教科は変更することがあります。

習熟度別算数

レベルに合わせた細やかな算数教育

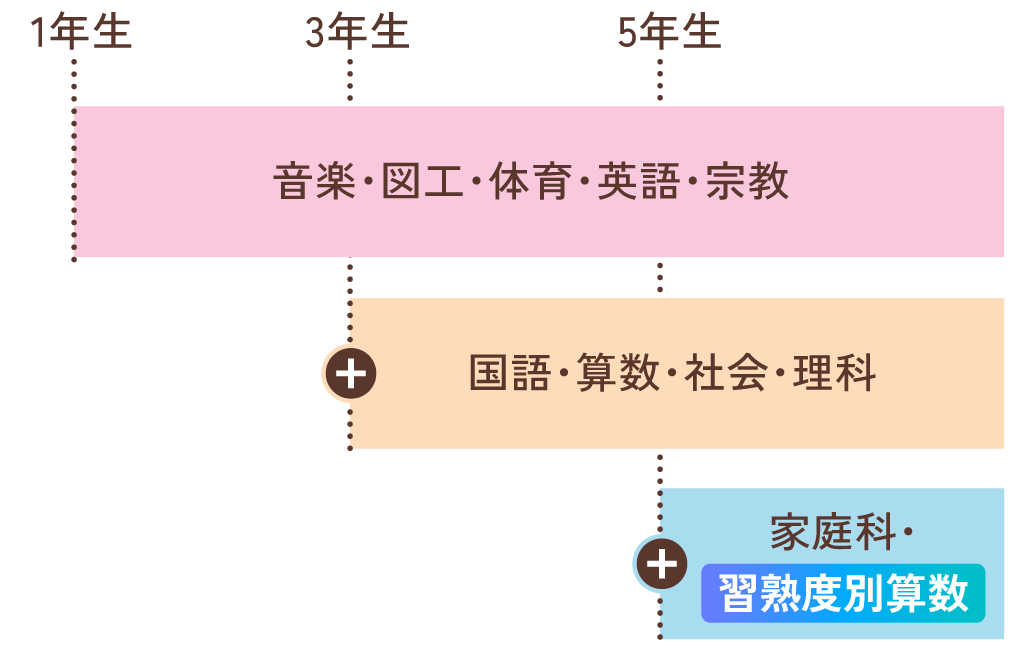

算数の習熟度別に2クラスを3グループに分け、同じ単元の授業をレベルを変えて行います。グループ分けはテストの結果を元に行いますが、本人の希望も考慮します。

レベルに応じた授業を行うことで、算数が得意な子はもちろん、苦手な子もしっかり理解でき、算数の力をより伸ばすことができます。

- ユークリッドクラス:教科書の内容を超えた発展的な学習を行い、抽象的思考力を高めるクラス

- ガウスクラス:教科書の内容に加えて応用問題に挑戦し、論理的思考力を養うクラス

- オイラークラス:少人数制の環境で教科書の内容をじっくりと丁寧に学習するクラス

English Everyday Program

生きた英語に触れる毎日

週2回の授業に加えて、毎日必ず9分間英語に触れる環境を作っています。

ノートルダムには、授業内にとどまらず、日常生活の中にも英語が溢れています。

- ND English Time (module)

モジュール学習から子どもたちの1週間が始まります。この時間は、担任の先生と一緒に、授業内で扱った語句や歌を繰り返し学びます。週末の金曜日には、一週間学んだことを振り返ります。 - English Morning Time

毎週水、木曜日は、ネイティブ教員による英語の読み聞かせタイムで英語の世界にひたります。 - English TV Broadcasting

毎週火曜日、朝の校内テレビ放送が英語で行われます。

| Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | |

|---|---|---|---|---|---|

| ND English Time(module) | ○ | – | – | – | ○ |

| English Morning Time | – | – | ○ | ○ | – |

| English TV Broadcasting | – | ○ | – | – | – |

放課後学習会

学習のフォローアップ

日々の授業やテストの結果で学力に不安がある児童は、全学年、放課後の学習会でフォローアップを図っています。わからなかった部分を解決し、繰り返し問題を解くことで学力を保障しています。

各種検定・テスト・各種大会

学習状況の細やかな確認

数学検定、漢字検定、TOEFL Primaryなどの外部の検定や、教員が作成するテスト、計算大会や漢字大会などで常に学習の到達度を確認しています。

また、写生展、硬筆展、書初め展では、子どもたちの作品を展示して表彰します。

主な検定・大会の結果

- 数学検定・算数検定(実用数学技能検定)

文部科学大臣賞、グランプリ金賞 - 漢検(日本漢字能力検定)

文部科学大臣奨励賞、最優秀団体賞 - 全国書画展覧会

文部科学大臣賞 - TOEFL Primary® Step 1

リーディング、リスニング共に【A1(英検3級相当)】(4,5年生平均)

全校音楽会・美術展

芸術に親しみ、豊かな心を育む

創立者の精神を受け継ぎ、音楽、美術の学習を大切にしています。本物や限りなく本物に近いものを子どもたちに提供、体験させることで、豊かな心を育みます。

- 全校音楽会(11月):実際にクラッシックのコンサートが行われる、京都コンサートホールで行います。

- 美術展(2月):1年間の図工の集大成として、作品を学校中に展示して鑑賞します。

ICT活用

1人1台の端末で、効率的で柔軟な授業を

全国に先駆け1人1台のiPad環境を整えてきました。自ら考える探究していく場面においてICTの活用は今や必須となっています。

文房具の一つとして、授業の中で効率的に使用しています。

- 調べ学習

- 意見の集約

- 資料の配布

- 児童間での情報共有

- 課題の提出

- プレゼンテーション

主体的な学びを支える制度

本校は「ロイロ認定校」に認定されています。「ロイロ認定校」とは、全国の学校で導入されているロイロノート・スクールを活用して、学校全体で児童生徒の主体的な学び作りに積極的に取り組んでいる学校を認定する制度です。

また、2020年度春の緊急事態宣言下での休校時には、いち早くオンライン授業を導入しました。

これからも時代の一歩先を行く姿勢で世界基準の授業を目指していきます。

体験がはぐくむ生きる力

ノートルダム学院小学校では、1954年の開校当初から、子どもたちの考える力を育てることに力を入れてきました。その要となるのが、体験を中心とした学びです。

体験を通して、自ら考える力、困難に立ち向かいそれを乗り越える力を身につけていきます。

また、体験学習は現在注目されている見えない力(非認知能力)を養います。

山の家学習

コミュニケーション力・感受性を育む

春から秋にかけて、毎月のように大津市郊外の豊かな自然に囲まれた本校所有の山の家を訪ね、田植えや稲刈り、野焼き、竪穴住居での古代人体験、などを経験します。

大自然の中で、土や草花、生き物に触れること、友達と協力しながら何かを作り上げること、さまざまな活動の中で感受性を磨き、生きる知恵を学んでいきます。

大茶会

礼儀を身につけ、感謝を形に

1年生がお家の方をお客様として招き、おもてなしをして感謝の心を伝えます。

子どもたちは、お家の方のことを思いながら、お点前をふるまうのはもちろん、お茶碗の絵付けやお茶菓子、お花やお手紙など、全て手作りでおもてなしをします。

地域探検

地域の中で学び、課題解決力を身につける

2年生では、校区地域について実際に探検し、地図を作り、学校周りにあるお店や公園、施設を調べ訪問します。訪問インタビューの中で出てきた困りごとに、解決策を考えて提案し、実現したこともあります。

京都大研究

興味に応じた探究で思考力アップ

3年生では、京都市のことを調べます。興味のあるテーマに沿って深掘りしていくので、思考力が鍛えられます。調べたことをまとめて保護者の皆様に発表することを最終目標としています。

稲作

日本の主食について学び、育てる

4年生では、稲作について社会科で学習し、農家さんの手をお借りして、山の家で実際に稲を栽培します。収穫したお米はND米として、保護者に販売したり、教会に寄付したりするなど、その利用方法まで自分たちで考えます。

平和学習

平和を願い、行動へつなげる

5年生では、年間を通じて平和学習を行います。授業だけではなく、立命館大学の国際平和ミュージアムや広島の平和記念公園に行って、実際の戦争について学習します。

学習の集大成として、平和な国をつくるために自分たちにできることを考え、発表します。

ディスカバリー

問いを立て答えを探す「探究」の旅

自分で選び、自分で学ぶ、6年生ならではの挑戦の旅。4つの訪問先から行き先を選び、事前にテーマを設定して学びを深めます。「観光」ではなく「探究」。社会の仕組み、人との出会い、地域文化とのふれあい。自ら問いを立て、答えを探す旅が、次の学びへの原動力になります。